Oggi l’ispirazione si colora di quell’azzurro che, nelle sue infinite sfumature, è declinazione del mio ricordo della città di Kobe.

Cito una qualsiasi fonte online per dire che essa, benché decisamente più piccola della vicina Osaka (2,7 milioni di abitanti) o di Tokyo (dove si superano abbondantemente i 10 milioni!), per numero di abitanti è in realtà del tutto simile a Kyoto (circa 1,5 milioni ciascuna).

Questa strana premessa numerica (strana per me, dato che non amo particolarmente parlare di cifre e quantità) per dire che, al di là della mia percezione, a tutti gli effetti mi trovavo nella pancia di un gigante (Milano ne conta 1,4).

Naturalmente se sei arrivato fin qui, non sono i numeri ciò che desideri, ed ecco dunque il mio racconto di quella città ai bordi dell’oceano…

神

戸

市

神戸市, Kōbe-shi, città di Kobe in ideogrammi (lett. “la porta degli déi”)

Kobe, la città dell’azzurro

La prima volta che passeggiai per Kobe mi sembrò una città così facile.

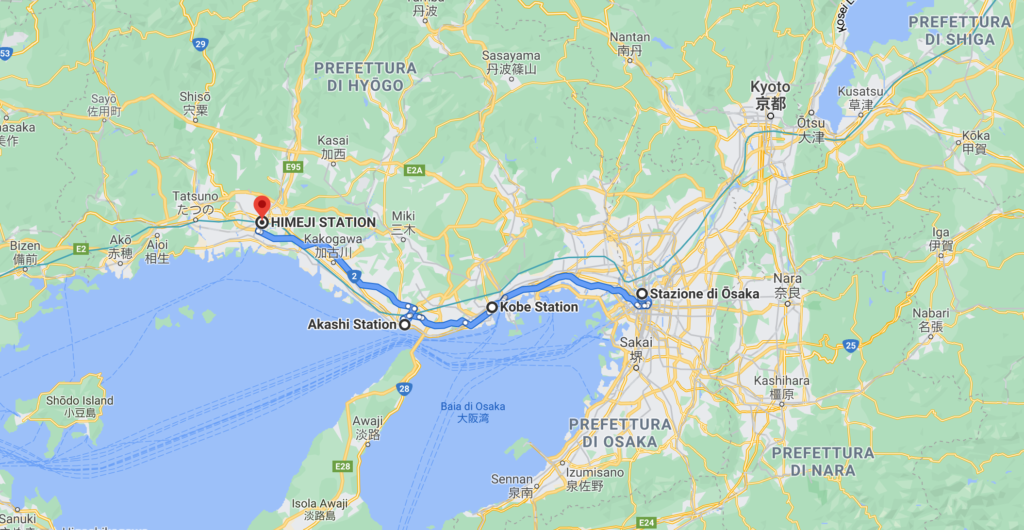

La raggiunsi percorrendo con il treno un tratto sinuoso di strada che correva tra le verdi montagne ed il mare e raggiungeva Kobe, incastonata in una baia, per proseguire poi verso Akashi e Himeji.

Emersi dal cuore pulsante della stazione di Sannomiya, crogiolo di colorata umanità e profumi, con il mio sorridente ed infantile entusiasmo. Lasciai alle spalle quel groviglio di edifici così panciuti che sembrano voler ingoiare la terra stessa, e mi fiondai per le strade del centro, senza riserve.

Ero di nuovo lì, ero finalmente tornata in Giappone, ed il cuore squillava d’impazienza nel petto.

Un ordinato tappeto azzurro, dalle infinite tonalità, si stendeva attorno a me. Ci poggiavo i piedi veloce, come fossi concentrata in una corsa senza fine.

Ero già stata in Giappone, per un tempo più lungo di quello che avrei trascorso a Kobe, ed in una città ben più grande e complessa, la mia amata Tokyo. Dunque, la folta schiera di grattacieli che mi si paventò davanti non mi incuté il timore delle svettanti Shinjuku o Shibuya.

La vidi semplice, razionale, senza tutta la tumultuosa complessità della capitale del Giappone. Certamente non misteriosa, ma elegante.

Estremamente funzionale, dritta al punto. Mi piacque subito, ma non mi ammaliò.

Non c’era alcun disordine nei suoi larghissimi viali. Nessuna curva che mi potesse confondere.

Per i giorni che vi rimasi, quasi un mese, la città brillo d’azzurro.

Ed erano pennellate fiordaliso confuse tra strati di grigio quando, con il naso schiacciato contro il finestrino del treno, osservavo un cielo gonfio di pioggia.

Era invece cobalto il blu dell’oceano. Spesso scurissimo ed immobile, quasi petrolio. A volte più chiaro e leggero, quasi verde acqua, sempre specchio di un cielo che preannunciava acquazzoni.

Capire le cose dall’alto a Kobe

Uno dei primi giorni, passeggiando nei dintorni del porto, scoprii un grattacielo dov’era concesso salire fino in cima. Nei piani sottostanti, decine e decine di uffici, ma all’ultimo piano mi aspettava finalmente la visione della città di Kobe, in tutta la sua grandezza. Naturalmente presi l’occasione al balzo e mi fiondai nell’ascensore.

Si sa: in Giappone, per capire le cose, è meglio salire in alto.

Mi ritrovai in una sala piuttosto piccola e dimessa, che contrastava nettamente con l’eleganza e lo sfarzo dei piani inferiori.

Nel silenzio, mi sembrava quasi di percepire le oscillazioni causate dal vento.

C’ero solo io, immense vetrate, e pareti di fotografie della “Kobe prima” e della “Kobe dopo“. Sì, perché non molto tempo addietro, era il 17 gennaio 1995, un violento terremoto (阪神大震災, Hanshin daishinsai, lett. “il grande disastro sismico di Kobe e Osaka), colpì Kobe e parte della vicina Osaka (qualche informazione in più a questo link).

Un disastro di proporzioni inimmaginabili che si celava dietro linee perfette e ordinate che potevo contemplare dall’alto di quel grattacielo.

Non vi era alcuna traccia visibile di ciò che era stato, se non quelle che avrei scoperto nei giorni seguenti vicino al porto. Nessun segno evidente del fatto che vent’anni prima la città era stata rasa al suolo.

Come smarrita, osservai i colori di quella città ferita che filtravano dalle enormi vetrate.

Era il trionfo dell’azzurro.

Non fu il cielo, per una volta brillante (molto più che nella foto), quasi ceruleo, e non fu l’oceano, quel giorno scuro e piatto, quasi una grigia lamiera.

I miei occhi furono investiti dal freddo acciaio di quelle torri di vetro che crescevano altere davanti a me.

Non riuscivo a distogliere lo sguardo da ciò che pochi giorni prima avevo giudicato solo semplice e razionale.

Quell’azzurro raccontava una storia, una storia che poi lessi negli occhi di chi incontrai quel mese.

Nessuno ne parlava mai direttamente, ma per tutti c’era un prima e c’era un dopo.

Tutti sapevano esattamente dove fossero quel 17 gennaio 1995.

Quando ridiscesi dal grattacielo e, pochi minuti dopo, risprofondai nella pancia di Sannomiya, e quando settimane dopo rientrai in Italia, ripensai spesso a quell’infinità di azzurri che si erano imposti nella mia memoria come una necessità, o meglio, un dovere. Quello di andare con calma, nelle strade come nei giudizi.

In effetti, quanta Kobe ci perdiamo ogni giorno se ci limitiamo a fissare sempre le righe e mai i colori…

FOTO:

- La stazione di Sannomiya: 663highland, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons.

- Scorci del centro di Kobe: foto scattate da LeggiMee nel 2019 (diritti riservati).

- La città di Kobe dall’alto: foto scattate da LeggiMee nel 2019 (diritti riservati).